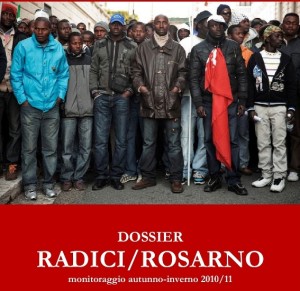

La rete Radici ha elaborato un dossier sui dati del monitoraggio che questo autunno daSud, con Action, Libera Piana e Tenda di Abramo hanno svolto nelle campagne di Rosarno. I risultati sono purtroppo negativi. Ecco l’anticipazione del dossier.

UN ANNO DOPO

introduzione

Cortei, assemblee, sit-in, dossier, tavoli istituzionali. È un cammino di impegno e mobilitazione costante quello che, a un anno dalla rivolta dei braccianti africani del 7 gennaio 2010, ci ha portato ancora nella Piana per capire se e cosa fosse cambiato rispetto al drammatico scenario di diritti negati e sfruttamento denunciato dai fatti di Rosarno. Lo abbiamo fatto scegliendo la strada della rete, provando a far camminare insieme competenze diverse e diversi linguaggi, intrecciando la battaglia vertenziale per la regolarizzazione dei lavoratori africani con quella della giustizia sociale e di una nuova identità del Sud, facendo dialogare Roma e Calabria, convinti che la complessità dei problemi imponesse una risposta complessa. Con questo spirito Action – diritti in movimento, daSud onlus, Libera Piana e Tenda di Abramo hanno promosso nel novembre 2010 una campagna di monitoraggio delle condizioni di vita e lavoro degli stagionali africani impiegati nelle campagne della Piana, ponendosi l’obiettivo di fornire strumenti di conoscenza ed analisi utili all’attivazione di interventi mirati ed efficaci. Tra Rosarno, Rizziconi, San Ferdinando e Gioia Tauro abbiamo visitato casolari abbandonati e appartamenti in affitto, organizzato assemblee, censito duecento braccianti e dialogato con altrettanti migranti africani. Abbiamo incontrato istituzioni e associazioni, incrociato disponibilità a condividere pezzi del percorso e a costruirne, insieme, degli altri. Trovando apertura e sensibilità in organizzazioni come la Cgil di Gioia Tauro ed enti di volontariato come la Caritas di Drosi.

Il dossier RADICI\rosarno intende fotografare questo cammino, mescola necessariamente più voci e punti di vista, e prova ad offire, insieme con i risultati del monitoraggio, proposte per voltare davvero pagina. Perché, se una cosa il monitoraggio ce l’ha detta chiaramente, è che dopo i fatti di Rosarno tutto è cambiato, ma nulla è veramente cambiato.

reteRADICI\rosarno

UNA VERTENZA MERIDIONALE

l’idea della rete, il monitoraggio, la mobilitazione

La rivolta di Rosarno è un punto di svolta: c’è un prima e un dopo. Con il dossier “Arance insanguinate” di daSud e Stopndrangheta.it si è indagato sulla genesi di fatti che non hanno precedenti nella storia repubblicana, si è ripercorso un ventennio di morti dimenticati e persecuzioni razziali, sfruttamento nei campi e miopi politiche emergenziali, clientelismo agrario e disinteresse delle istituzioni locali e centrali. Cause profonde ed episodi scatenanti. Messo un punto fermo sul “prima”, è sul “dopo” che ci siamo interrogati. Con una sola certezza: le facili generalizzazioni che assegnano patenti di razzismo e mafiosità a intere comunità sono inutili e dannose, ma al tempo stesso parole come accoglienza, diritti e inclusione vanno riempite di fatti concreti. Ancora tutt’altro che dimostrati.

All’indomani della rivolta del 7 gennaio 2010 tra Roma, Caserta, Reggio Calabria e Rosarno una rete informale di associazioni, movimenti, organizzazioni sociali e politiche ha intrapreso una intensa mobilitazione per la tutela dei migranti deportati dalla Calabria. Una lotta appassionata che ha dato vita a un percorso vertenziale per il riconoscimento del diritto di soggiorno degli africani provenienti da Rosarno. A riflettori spenti, l’impegno è proseguito e prosegue ancora.

Ma quello di Rosarno è solo uno dei nodi della rete, una delle tappe obbligate dell’esercito dei nuovi schiavi impiegati nelle nostre campagne. In Campania come in Sicilia, a Palazzo San Gervasio in Basilicata come a Foggia in Puglia, i migranti vivono la stessa condizione. Anzi di più: sono proprio gli stessi volti, le stesse braccia, due-tremila di campesinos dalla pelle nera, dalle braccia indistruttibili e dalla dignità sotto i tacchi. Non sono più acute supposizioni: lo testimoniano le centinaia di schede compilate in questi mesi dagli sportelli del movimento antirazzista.

Provenienti per la stragrande maggioranza dall’Africa sub sahariana, in fuga da guerre e persecuzioni, hanno subito estorsioni e arresti illegali in Libia prima di sbarcare in Italia. Sono arrivati tra il 2007 e il 2009, prima che i controversi accordi col regime di Gheddafi chiudessero la via del deserto con la pratica illegale dei respingimenti di massa. Richiedono protezione internazionale, tutela e accoglienza sistematicamente elusi dal governo italiano e vivono in un limbo dal quale è difficile uscire, fatto di clandestinità e discriminazione. Non sono migranti economici ma richiedenti asilo, soggetti vulnerabili che non potranno mai partecipare ai provvedimenti di emersione previsti per legge. A volte irregolari ma ugualmente inespellibili perché provenienti da paesi comunque considerati a rischio. Per questo lavorano nelle campagne, schiavi di un sistema che li rende invisibili e ricattabili. Prigionieri dei paradossi della legge Bossi-Fini, del Pacchetto Sicurezza e più in generale delle trasversali politiche repressive in tema di immigrazione.

In autunno, le arance sono tornate sugli alberi e i migranti nei campi della Piana. L’esigenza di fare emergere le contraddizioni del sistema, per garantire diritti, cittadinanza e dignità, ha portato alla nascita di RADICI: una campagna di monitoraggio, partita lo scorso novembre proprio dal nodo di Rosarno, che si è trasformata in breve in una nuova vertenza a tutela dei migranti. Una mobilitazione che parte dalla Calabria, ma che si configura come una vertenza meridionale.

“RADICI” perché da circa tre anni nelle campagne del Sud questi migranti lavorano in agricoltura – garantendo d’estate la raccolta dei pomodori e d’inverno degli agrumi – in un contesto di grave sfruttamento, diritti negati e ricattabilità. Seguendo i ritmi della terra, si muovono rincorrendo la speranza di un ingaggio sottopagato: si insediano tra Foggia e il Vulture tra luglio e ottobre, prima di proseguire per la Piana di Gioia Tauro-Rosarno dove sono impegnati fino a marzo per gli agrumi. Ovunque lo stesso scenario: caporalato, lavoro nero, grave emergenza abitativa, pessime condizioni igienico-sanitarie.

“RADICI” perché il riscatto di questi lavoratori invisibili, in ideale collegamento con le battaglie di giustizia sociale che sono patrimonio culturale e politico del Sud Italia, non può prescindere dalla conquista dei diritti di cittadinanza con priorità assoluta per il diritto a soggiornare sul territorio italiano. In assenza di quest’ultimo, infatti, qualunque idea di accoglienza e assistenza, come indicato dagli stessi migranti, risulterebbe limitata e miope.

NELLE CAMPAGNE DEGLI INVISIBILI

le presenze – gli insediamenti – gli affitti – i progetti di accoglienza

Della “Rognetta”, nel cuore di Rosarno, è rimasto solo il perimetro svuotato dalle ruspe. L’ex “Cartiera”, invece, è ancora in piedi sulla strada per San Ferdinando, enorme ma vuota, resa inaccessibile da porte e finestre murate. Alla “Collina” di Rizziconi sono visibili resti di materassi e brande, ma attorno ai due grandi casolari dove, su un terreno confiscato alla ‘ndrangheta, vivevano più di 300 persone oggi non c’è anima viva. Anche l’Opera Sila, ex fabbrica occupata solo l’anno passato, è inaccessibile. Tollerati da tutti e rivelati al mondo dalla rivolta del 7 gennaio 2010, gli storici ghetti della Piana di Gioia Tauro-Rosarno in cui migliaia di braccianti africani hanno soggiornato per anni in condizioni igienico-sanitarie spaventose, affrontando la stagione della raccolta agrumicola senz’acqua, servizi igienici ed elettricità, non ci sono più. Nessun corposo assembramento, nessun grande Hotel Africa. A novembre 2010 la geografia della presenza africana sul territorio presenta nuovi contorni, profondamente condizionati dai fatti di Rosarno. La “tolleranza zero” scattata nei mesi successivi nei confronti dei vecchi ghetti e di nuovi, possibili concentramenti ha ridisegnato la natura degli insediamenti dei braccianti africani, influenzando, insieme con la pesante crisi del settore agrumicolo, anche la dimensione del fenomeno. Tutto è cambiato, ma nulla è cambiato, però. Meno numerosi della stagione precedente – le circa 600-700 presenze registrate a novembre, in concomitanza con la raccolta delle clementine, sono lievitate secondo una nostra stima fino agli oltre 1.000 braccianti africani al momento presenti nella Piana, al netto di un significativo turn-over – gli africani sono tornati in cerca di un ingaggio, nella speranza che la stagione delle arance di Rosarno vada meglio di quella, fallimentare, dei pomodori a Foggia e Palazzo San Gervasio. Sono tornati, ma sono invisibili. Ricacciati dalla paura dei controlli delle forze dell’ordine e dall’assenza di un piano di accoglienza in casolari malmessi, vecchie case patronali, ruderi di campagna persi in mezzo agli aranceti. Vivono in quindici, venti braccianti per insediamento. E questa è forse l’unica differenza rispetto allo scenario precedente. I tetti aperti sul cielo, la luce offerta dalle candele o da vecchi generatori, l’acqua riscaldata sul fuoco, le coperte, poche e mai abbastanza pesanti, le latrine a cielo aperto sono gli stessi immortalati in tanti reportage fotografici precedenti la rivolta.

Come gli anni scorsi sono due le macroaree in cui gravità la comunità africana: quella tra Rosarno, San Ferdinando e Gioia Tauro, e quella tra Rizziconi e Taurianova. Alla prima area appartengono gli insediamenti lungo la statale per Nicotera, attorno a Candidoni e Laureana di Borrello, la zona del Bosco, le case del borgo di Rosarno, i mini-ghetti a poche centinaia di metri dal centro abitato di Rosarno e San Ferdinando. Nella seconda area ricadono i casolari nei campi verso Taurianova, gli insediamenti a Rizziconi in contrada Marotta, contrada Spina, le case di Drosi.

– Nella vecchia casa alla periferia di Rosarno, lungo la strada per Nicotera, si addormentano senza sapere se la lunga crepa lungo il muro della facciata si spalancherà di notte. Ma si consolano pensando che c’è chi sta peggio, solo poche decine di metri più in là, in un rudere con il primo piano mezzo dirupato e le stanze occupate al piano terra con il tetto che è un colabrodo. “Quando piove vado a vedere se i miei amici stanno ancora bene o se è crollato tutto, vivere in questo modo è impossibile. E’ peggio di qualunque immaginazione”, racconta in un italiano con accenti nordici Gabe che ha il permesso di soggiorno, faceva l’operaio specializzato a Brescia e oggi paga la crisi economica raccogliendo arance nella Piana. Di carabinieri e polizia, nello spiazzio dove razzolano galline e i cani si trascinano tra sedie sfondate e calderoni per riscaldare l’acqua portata con i bidoni, non hanno paura. “Siamo tutti regolari. Sono venuti qualche volta. Hanno guardato le carte e sono andati via”. Lasciandoli alla crepa sulla facciata.

– Per arrivare ai casolari abbandonati lungo la strada per Laureana di Borrello bisogna attraversare a piedi uliveti ed aranceti. Una fontana, a poco meno di un chilometro di distanza, fornisce l’acqua. I cartoni alle finestre e il braciere per cucinare le uniche forme di riscaldamento. Il numero degli occupanti varia di settimana in settimana; ci sono gli arrivi, ci sono le partenze, ci sono pure i caduti. Marcus aveva 40 anni, veniva dal Gambia, era stato a Foggia a raccogliere pomodori e ad ottobre era arrivato in Calabria per mettere in fila un po’ di giornate, dall’alba al tramonto, a 25 euro al dì. Se ne è andato a metà novembre in un letto dell’ospedale di Lamezia Terme per le complicazioni legate ad una polmonite bilaterale. Era magro, aveva un problema al cuore ed il suo ultimo pensiero, soffiato con un filo di voce ai volontari che lo hanno assistito fino alla fine, è stato per “i soldi del patrone” da mandare a moglie e figli rimasti in Africa.

I più fortunati – tutti o quasi con in tasca un documento che li pone al riparo dagli sgomberi– hanno trovato un tetto in affitto, a 50-60 euro al posto letto ma in condizioni, in molti casi, solo leggermente migliori di quelle offerte dalle catapecchie abbandonate. Può capitare che nelle campagne della Piana, per esempio, ci sia chi paghi per dormire dentro un vecchio pollaio, appositamente riconvertito per gli africani e con una lampadina appesa al soffitto come segnale di benevolenza del padrone di “casa”. Di certo l’aumento dei controlli, unito al rischio di pesanti sanzioni per i proprietari che offrano ospitalità a cittadini irregolari, ha influenzato, soprattutto a Rosarno, il mercato degli affitti. Con i ghetti off limits e i migranti in cerca di un tetto, le case disponibili non sono aumentate in proporzione, pur essendoci abitazioni vuote. Quello che manca è la mediazione sul territorio. Risultato: l’offerta è ampiamente insufficiente rispetto ad una domanda che nessuna istituzione, ad un anno dalla rivolta di Rosarno, si è ancora una volta e incredibilmente preparata ad accogliere. Una “emergenza” che fa emergere tra l’altro un importante fattore: le politiche sull’immigrazione o sono globali, e affrontano la questione a 360 gradi, o sono inutili.

È invece lunga e corposa la storia dei progetti annunciati e mai partiti. Un solo esempio per tutti: nel gennaio 2007 in un clima di solenne ufficialità fu sottoscritto presso la prefettura di Reggio Calabria un protocollo d’intesa per trasformare l’ex “Cartiera” in un centro di accoglienza e aggregazione sociale. Il progetto naufragò pochi mesi dopo, insieme con l’appalto pubblico per “riqualificare” la zona circostante e collocarvi container per ospitare gli stagionali. Il ricorso della ditta arrivata seconda bloccò tutto e nella “Cartiera” gli africani continuarono a dormire nei cartoni fino all’estate del 2009. Ad ottobre scorso, invece, è stato aperto il cantiere al cementificio Beton Medma di Rosarno, dismesso e confiscato al clan Bellocco: il progetto prevede la costruzione di un edificio da 60 posti letto con uno spazio dedicato all’intrattenimento, uno al supporto scolastico dei bambini, uno sportello sociale ed uno per la formazione professionale, per un costo di 3 milioni di euro stanziati dallo Stato e 16 milioni di fondi europei. Sarà difficile coglierne i frutti tanto presto.

NUMERI E TENDENZE

presenze, lavoro nero, rapporti interetnici

Il monitoraggio della reteRADICI si basa su un censimento e un lavoro di sportello, portato avanti con sopralluoghi nei casolari e nelle abitazioni dei migranti africani, con le successive interviste caso per caso, alla scoperta delle condizioni giuridiche, abitative, di lavoro, sociali e ambientali (relazioni con la popolazione locale, con le istituzioni e le agenzie territoriali, con la propria comunità). Ogni africano una scheda, ogni scheda una storia. Un metodo funzionale a garantire la tutela dei migranti e a imbastire una vertenza, ma non ad assicurare l’imparzialità statistica dei dati, che resta opinabile. Ma i dati che abbiamo raccolto parlano chiaro, nonostante tutto.

Oltre cento storie attualmente schedate, altrettante censite. Più di 200 africani presi in carico dallo sportello di reteRADICI e altrettanti incontrati lungo il cammino. I numeri cominciano ad essere significativi: per ogni africano ascoltato, ce ne sono due che vivono accanto a lui e hanno una situazione omogenea. Stessa area di provenienza, stesse condizioni di vita e di lavoro. Ecco che le stime che emergono dal monitoraggio, pur con tutte le avvertenze del caso, esprimono tendenze reali, riferibili direttamente ad almeno la metà della comunità africana della Piana. Ultima annotazione: la natura dell’intervento ci ha portati gioco-forza a sovrastimare il peso dei migranti irregolari (una piccola parte) e di quelli che vivono in una condizione di limbo giuridico, rispetto alla comunità dei “privilegiati” che godono del permesso di soggiornare in Italia.

Rispetto agli anni precedenti, ciò che colpisce a una prima analisi quantitativa dei dati emersi nel corso del monitoraggio di reteRADICI è la stima delle presenze: è stato sfondato il tetto dei 1.000 (un terzo nell’area di Rizziconi, i restanti attorno a Rosarno) braccianti africani domiciliati sul territorio, con un significativo abbandono e una rapida rotazione che fa lievitare la cifra di alcune centinaia. Un dato significativo perché siamo a meno della metà di presenze rispetto agli ultimi anni e in particolare rispetto all’anno passato, l’anno della rivolta (oltre 2.500), con un regresso ai livelli di fine anni ‘90. Segno che la mancanza di lavoro, la paura di nuove persecuzioni, i controlli divenuti di colpo intensi dopo anni di laissez faire, hanno spinto parecchi migranti africani a svernare in altri lidi, solitamente meno agevoli.

Sono al 95% richiedenti asilo. Ma oltre la metà dei migranti domiciliati sul territorio vive in una condizione di irregolarità, è prossimo a entrarci o vive in un limbo giuridico: che consente di soggiornare sul territorio ma non di lavorare. Dati che si riflettono sulla legalità del mercato del lavoro.

Mali, Costa d’Avorio, Guinea, Burkina, Ghana, Senegal le nazionalità maggiormente rappresentate, una babele di lingue che vanno dal francese (50%) al bambara (30%), dall’inglese (10%) alle altre lingue africane. L’80% dei migranti parla due o più lingue, anche se la percentuale di analfabetismo è elevata e il livello di scolarizzazione basso.

Nonostante la presenza massiccia e “insolita” sulla Piana dell’Ispettorato del Lavoro, le indicazioni emerse durante le interviste ci indicano che 2/3 dei braccianti africani transitati dalla Piana hanno lavorato o lavorano a nero. In fondo è semplice eludere le visite (un migliaio durante l’autunno) che avvengono dal lunedì al venerdì a orari noti. Ma non va sottovalutato l’avvio della “normalizzazione”: per la prima volta parecchi lavoratori migranti hanno un contratto. Stime esterne indicano in 800 i contratti posti in essere con lavoratori extracomunitari denunciati al Centro per l’Impiego. Una cifra al lordo dei rinnovi e degli impieghi in altre attività: quel che resta è il terzo mancante, gli africani impiegati regolarmente. Comunque è un passo in avanti rispetto alla barbarie contrattuale degli anni scorsi. Basta ricordare, inoltre, che la scorsa stagione a essere iscritti nelle liste Inps sono stati solo gli italiani (1.600 a Rosarno, sul totale di 2.500 nella Piana). Nei campi non si è visto nessuno se non gli africani. E i conti tornano.

Le paghe restano sui livelli degli anni passati: 20-25 euro per 8-10 ore in media, con la salutare tendenza ad abolire il cottimo (1 euro a cassetta). Si lavora saltuariamente: in media 2-3 giorni a settimana, segno della crisi del mercato agrumicolo. Resta sempre in piedi la pratica del caporalato (un caporale arriva a prendere anche 10 euro al giorno per ogni bracciante). Al lavoro ci si va a piedi, in bici, ma molto più spesso in auto o furgone insieme a caporali o padroni, che scelgono le braccia da assoldare al mercato di contrada Spina a Rizziconi o a quello sulla Nazionale di Rosarno.

Un ultimo dato lavorativo estremamente significativo: l’80% dei migranti ha lavorato sempre e solo nei campi del Sud dal momento dell’arrivo in Italia. Una semi-schiavitù imposta dalle dure condizioni del mercato del lavoro ma anche e soprattutto dalla legislazione restrittiva e repressiva in tema di immigrazione.

Il 90% africani intervistati ha già soggiornato sulla Piana di Gioia Tauro-Rosarno negli anni passati, segno di una tendenza: chi è tornato, o non è mai andato via, ha la certezza di poter attivare contatti sul territorio, un’alta probabilità di ingaggio almeno saltuario, i rapporti necessari per trovare una sistemazione. Uno zoccolo duro di braccianti di lungo corso, che hanno vissuto le rivolte del dicembre 2008 e gennaio 2010.

A smentire la presunta natura violenta degli africani, se ce ne fosse bisogno, sono le denunce ufficiali e ufficiose: nessuna segnalazione di stranieri facinorosi, alcuni inquietanti episodi di violenza ai danni dei migranti di pelle nera (le famigerate sportellate da auto in corsa, pestaggi a bastonate, lanci di oggetti, insulti). Episodi circoscritti, ma che raccontano di una situazione ancora tesa, tenuta a freno dai controlli aumentati e soprattutto dalla vigilanza dei media. Un dato, quest’ultimo, sottolineato con forza durante le interviste: c’è la percezione del miglioramento dei rapporti con la comunità italiana, ma da parte degli africani la paura resta.

Ultimi dati quelli riferiti alle condizioni abitative, che sono in media o indecenti o precarie. Tranne poche eccezioni, i migranti africani vivono in insediamenti o case in un numero inferiore alle 20 unità. Almeno la metà paga un affitto, 50 euro a testa la media.

“PRIMA IL TETTO, POI IL CIBO”

il modello Drosi

A Drosi, una grossa frazione di Rizziconi, la Caritas fornisce ogni martedì sera, e da anni, un servizio di mensa rivolto ai migranti. Quest’anno, giurano, la qualità del menu è pure migliorata e si dovrebbe riuscire ad aggiungere una seconda giornata alla settimana. Non è l’unica mensa attiva: anche a Maropati la cooperativa Il Cenacolo, legata alla Caritas e animata da Bartolo Mercuri, si occupa di sfamare i migranti di tutti i colori. C’è anche un pullmino che serve da navetta.

A Drosi, però, i volontari hanno capito da tempo che il tetto viene prima del cibo e si sono mossi di conseguenza, con un’azione semplice e a costo zero. «Ci siamo proposti come garanti nei confronti dei proprietari. È come se gli appartamenti li prendessimo in affitto noi e siamo noi a controllare che tutto proceda per il meglio», spiega don Nino Larocca, che con i trenta animatori della locale parrocchia di San Martino ha convinto otto cittadini del piccolo centro della Piana a mettere a disposizione dei lavoratori africani altrettante case. Una mediazione abitativa, e sociale, che ha dato un tetto dignitoso a circa cinquanta migranti – tutti regolari e tutti chiamati a pagare puntualmente un affitto di 50 euro al mese – e ha sancito l’efficacia di un modello di accoglienza partito dal basso, a costo zero, e fondato sul protagonismo degli attori del territorio. In questo caso del mondo del volontariato cattolico.

– “Possiamo anche dargli da mangiare ma se non hanno un posto dove sedersi attorno ad un tavolo che vita è? Prima viene la casa, poi il cibo”. Francesco Galluccio, per tutti gli africani della zona semplicemente “Ciccio”, vede le cose in modo semplice e netto. Il “sistema” Drosi per lui è solo frutto di buonsenso e buona volontà. Gli stessi elementi che, insieme con gli altri animatori della Caritas, lo hanno spinto per anni sulla “Collina”, con il suo carico di viveri e vestiti, e oggi lo portano lungo le stradine di campagna, perennemente in moto tra un casolare e l’altro di Rizziconi. “Le case di Drosi sono ancora poche, ma noi non abbandoniamo nessuno”, garantisce tenendo in mano l’agenda in cui sono segnate le richieste raccolte nel suo quotidiano giro: una coperta per Mamadou, un materasso per Ibrahim, un giaccone per Aziz, una visita dal dentista per Oumar.

Le realtà che fanno accoglienza sono tante. Dopo i fatti di Rosarno, è nata la Tenda di Abramo: un’esperienza nata a Polistena dalla volontà di fare la propria parte: un appartamento da utilizzare, 4 africani feriti negli scontri dello scorso gennaio, un riferimento come Walter Tripodi. Per gli africani ospiti c’è anche la possibilità di seguire un percorso di inserimento lavorativo con la Valle del Marro, la cooperativa di Libera Terra nata sui beni confiscati alla ‘ndrangheta, animata da don Pino Demasi di Libera Piana.

Da segnalare anche l’importante funzione svolta da agenzie di mediazione sul territorio, soprattutto sul fronte sanitario ed educativo, come quelle coinvolte nel Progetto Assi: Provincia e comuni del comprensorio, l’Asp, associazioni come la Omnia di Rosarno.

Quello della Caritas di Drosi è però un modello di mediazione sociale perché facilmente esportabile, soprattutto in una realtà fatta di spopolamento, di interi paesi a rischio di estinzione, di bilanci comunali disastrati ed enti locali al collasso. Il modello Drosi ci insegna questo: quando c’è la volontà sindaci e associazionismo possono risolvere il problema in tempi rapidi.

AGRICOLTURA, UN NUOVO CORSO?

controlli – lavoro nero – stagionali dell’est

Un compenso tra i 10 e i 25 euro (un euro a cassetta per la raccolta delle clementine e 50 centesimi per le arance) per una giornata di lavoro lunga anche 12 ore. Le carte dell’inchiesta “Migrantes”, scattata nell’aprile 2010 e coordinata dalla procura di Palmi, hanno fissato in termini da codice penale ciò che dossier, interrogazioni parlamentari e reportage giornalistici segnalavano da tempo: le condizioni di sfruttamento, i meccanismi del caporalato, la totale assenza di garanzie che fino alla rivolta di Rosarno hanno contraddistinto per anni, e in larga parte, l’impiego dei braccianti africani nella raccolta degli agrumi sulla Piana di Gioia Tauro. Resa possibile dalla denuncia di 15 lavoratori stagionali (8 si sono visti riconoscere il permesso di soggiorno per motivi di giustizia), l’“operazione verità” condotta dagli inquirenti ha con ogni probabilità rappresentato, ancor più dei fatti del gennaio 2010, un autentico spartiacque per l’imprenditoria agricola locale, trascinata di fronte alle proprie responsabilità insieme con Inps, Inail ed Ispettorato del Lavoro: l’intero sistema di controllati e controllori, nelle campagne della Piana, è stato obbligato ad un cambio di passo. E i segnali sono arrivati, ben evidenti, con l’avvio della nuova stagione della raccolta agrumicola: accertamenti, ispezioni, incremento di registrazioni ai Centri per l’Impiego hanno disegnato a partire dal novembre 2010 uno scenario di “normalizzazione” che ha apparentemente equiparato, per la prima volta, la Piana di Gioia Tauro al resto d’Italia. Per parlare di autentico nuovo corso però bisognerà attendere la pubblicazione, nel prossimo mese di maggio, degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, con le giornate di lavoro effettivamente riconosciute agli stagionali africani contrattualizzati. Di certo, al momento, le nostre interviste ci dicono che nonostante l’apparente sterzata legalitaria nelle campagne si continua a lavorare in nero. E non potrebbe essere diversamente: una larga parte dei lavoratori stagionali africani presenti sul territorio, infatti, è sospesa in un limbo giuridico che garantisce in molti casi il diritto a permanere sul suolo italiano, ma non quello ad un regolare contratto di lavoro. A Rosarno come a Foggia, a Cassibile come a Palazzo San Gervasio. E allora i racconti ripetono, monotoni, il consueto copione: la paga giornaliera da 25 euro, gli espedienti, universalmente noti, per aggirare i controlli, l’uscita all’alba e l’attesa di un ingaggio, in piazza o lungo le strade, con la consapevolezza, però, che le cose, nella Piana di Gioia Tauro-Rosarno, si sono fatte più difficili. Perché il sistema è in crisi e richiede, per risollevarsi, interventi strutturali e perché, di fronte al timore di sanzioni e confische, molti imprenditori si sono rivolti quest’anno ai lavoratori dell’est europeo, cittadini bulgari e rumeni, che tengono al riparo i “padroni” dal reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

– “Riuscire a fare anche una sola giornata alla settimana è diventato difficile, gli italiani quest’anno hanno paura se sei senza documenti”, racconta Jabby, 29 anni, che in Guinea ha lasciato una moglie e due figli piccoli e attende da più di sei mesi di essere convocato dalla Commissione per il riconoscimento della Protezione internazionale. Con il foglio di carta ordinatamente ripiegato nella tasca che lo certifica richiedente asilo Jabby non teme i controlli della polizia, può firmare contratti d’affitto ma non di lavoro. “E come vivo? Come aiuto la mia famiglia?”, si chiede non rassegnato, spalancando le braccia. In un angolo delle due stanze spoglie che divide con quattro amici sono gettati il berretto di lana e gli stivali di plastica con cui, l’indomani all’alba, ritenterà la sorte sulla Nazionale, in attesa di un caporale o un padrone che gli faccia la grazia di farlo lavorare.

PER METTERE RADICI

vertenza sui permessi di soggiorno – protagonismo degli enti locali

Rosarno non è solo un problema di Rosarno. I suoi contorni, i suoi nodi più profondi travalicano l’ambito locale, interrogano il Paese e il governo italiano. La Piana di Gioia Tauro-Rosarno, infatti, è un pezzo di quell’ampio scenario di sfruttamento e diritti negati in cui, da circa tre anni, si muove, compatto ed ordinato, un esercito di migranti africani invisibili impiegati nelle campagne dell’intero Sud Italia. Il lavoro nero, la grave emergenza abitativa, le pessime condizioni igienico-sanitarie registrate a partire da novembre nel corso del monitoraggio di reteRADICI non cambiano se alle arance e alle clementine calabresi si sostituiscono i pomodori pugliesi o campani. I ritmi delle stagioni scandiscono partenze, arrivi, speranze di ingaggi, bagagli frettolosamente ammassati per sbarcare in estate tra Foggia e il Vulture e spostarsi in inverno nella Piana reggina. Senza pause, senza alternative. Lavorano la terra ma, in alcuni casi, sono pittori, sarti, elettricisti, commercianti. In fuga da guerre e persecuzioni, vessati ed arrestati in Libia, sbarcati in Italia tra il 2007 e il 2009 (prima degli accordi con Gheddafi), hanno perso per strada sogni, hanno messo da parte competenze. Imbrigliati nella palude legislativa italiana, richiedono la protezione internazionale e sono ricacciati, per tutta risposta, in un limbo dal quale la legislazione italiana non prevede vie d’uscita, fatto di clandestinità, discriminazione, ricatti. La soluzione del problema Rosarno passa necessariamente dal riscatto di questi lavoratori. Il riconoscimento dei loro diritti di cittadinanza da una vertenza meridionale per il diritto di soggiorno che si colleghi idealmente alle gloriose battaglie sociali che il territorio della Piana di Gioia Tauro ha saputo esprimere.

Ma Rosarno è anche, certamente, un problema di Rosarno e come tale pretende risposte da tutti gli attori del territorio, chiamati ad un protagonismo fattivo e costante sul piano dell’accoglienza. Gli esempi esistono. Nella Piana di Gioia Tauro ci sono piccole comunità, nate dal basso e cresciute con gli anni lontano dai riflettori, che vanno incontro alle esigenze primarie dei lavoratori migranti, e che andrebbero meglio valorizzate. Modelli, come quello offerto dall’attività di mediazione abitativa e sociale della Caritas di Drosi, che rappresentano buone prassi da imitare per tutte le amministrazioni comunali, un insegnamento per la Regione Calabria e un monito per le istituzioni e la politica. Gli otto appartamenti affittati a Drosi raccontano che spesso, in barba ai più roboanti progetti milionari e senza attendere inutilmente o sprecare colpevolmente fondi pubblici, bastano azioni semplici e a costo zero, assolutamente alla portata anche dei più disastrati enti locali della Piana di Gioia Tauro-Rosarno. Basta volerlo e rimboccarsi le maniche.